-

Par Tolbiac204 le 23 Septembre 2023 à 23:00

Nous avons quitté hier soir l'Hôtel Novotel City West de Cracovie (cliquez ICI pour voir le post sur la ville) dans lequel nous avons séjourné deux nuits et avons rejoint ce matin Warszawa (prononciation VARCHAVA) - Varsovie en Français - dans le car de Damian, notre chauffeur, pour ce grand tour de la Pologne organisé par Nouvelles Frontières (TUI).

Comme vous pouvez le constater, le soleil qui nous accompagnait depuis presque une semaine, nous a quittés...

Pas moins de quatre heures de route mais nous savons que nous ne les verrons pas passer grâce à Marzena, notre guide polonaise, qui a toujours beaucoup de choses à nous apprendre sur son pays.

Celle-ci nous demande de lui citer tous les polonais célèbres que nous connaissons. Chacun en a plus ou moins un en tête et grâce au nombre de participants du voyage (nous sommes 36) nous obtenons une longue liste.

Le nom qui sort en premier est... un footballeur, Robert Levandowski : évidemment, je ne le connaissais pas, les footballeurs ce n'est pas spécialement mon truc !

Karol Wojtyla, autrement dit Jean-Paul II m'est plus familier. Elu Pape en 1978, en plein communisme, Marzena nous explique que quand il a fait un voyage en Pologne, son pays natal, la télévision montrait toujours des rues vides. Mais en fait, tous les polonais avaient mis sa photo à leur fenêtre...

Une autre grande figure de la Pologne : Marie Sklodowska, née à Varsovie justement, plus connue des français sous le nom de Marie Curie. A cette époque, les femmes ne pouvant pas faire d'études supérieures, elle part à Paris pour étudier. En compagnie de Pierre Curie, son mari, elle découvre le Radium puis le Polonium après le décès de ce dernier. C'est la première femme à être entrée au Panthéon.

J'ai loupé le nom de la joueuse de tennis numéro 2 mondial et pourtant le tennis m'intéresse plus que le foot !

Du côté des arts, la Pologne a été très prolifique avec :

Dans le domaine du cinéma

► Andrzej Wajda, décédé du Covid en 2019, dont voici la bande-annonce de l'un de ses films les plus marquants, Katyn.

► Andrzej Zulawski, lui, a été le compagnon de Sophie Marceau.

► Krzysztof Kieślowski est le cinéaste de Trois couleurs, bleu, blanc, rouge.

► Roman Polanski a réalisé en 2023 un énième film intitulé The Palace.

► Agniekska Holland a elle aussi sorti un film en 2023 : il a fait polémique à sa sortie car il parle d'un sujet brûlant, l'immigration.

Dans le domaine de la musique

Frédéric Chopin dont le père, d'origine lorraine, est venu s'installer en Pologne où il a fondé une famille en se mariant avec une jeune polonaise. En 1830, lors de l'insurrection, Frédéric Chopin quitte la Pologne et vient s'installer à Paris. Il ne rentrera plus jamais en Pologne. Chopin était français de naissance mais polonais de cœur. Il eut une liaison avec George Sand en compagnie de laquelle il ira à Majorque quelques temps.

Marzena nous fait écouter pendant ce temps le Nocturne N°2 en ré majeur, ici interprété par Dmitry Shishkin, un vrai bonheur.

Dans le domaine de la danse

Vaslav Nijinski, né à Kiev du temps où la Pologne était rattachée à la Pologne : il s'agit bien sûr du célèbre danseur et chorégraphe.

Du côté de la politique

► Marie Walewska qui a connu Napoléon Ier lors d'un bal et qui lui a donné un fils alors que ce dernier se croyait stérile. Napoléon ne l'a jamais épousée mais elle est restée à ses côtés jusqu'à la fin.

► Un autre nom que tout le monde connait : le général Jaruzelski, ancien chef d'état polonais du temps du régime communiste, prédécesseur de Lech Walesa.

► Quand on parle du loup... : Lech Walesa, le syndicaliste de Solidarnosk devenu Président de la République en 1990, après la chute du mur de Berlin. Marzena nous parle ici de sa vie privée : le 29 septembre 2023, il y a eu une grande fête pour ses 80 ans. Marié à Danuta Walesa il aura 8 enfants. Sa femme a écrit ses mémoires (avec l'aide d'un journaliste). On y apprend qu'elle s'occupait toujours seule des enfants tellement son mari était pris par la politique. Ils ont d'ailleurs divorcé, l'un de leurs fils s'est suicidé et un autre est devenu alcoolique... Pas top !

Du côté des Sciences

Nicolas Copernic dont nous avons vu la maison à Torun. Il a démontré que la Terre n'était pas au centre de l'univers.

Du côté de la littérature

Marzena nous parle du roman de Beata de Robien "Le roman de la Pologne" : il s'agit de l'histoire du pays des premiers rois jusqu'à son entrée dans l'Union Européenne en 2013.

Puis elle nous fait découvrir les poésies de Wislawa Szymborska (1923-2012) qui sont aussi belles qu'elles sont accessibles.

Qui veut en lire une, demande-t-elle ?

Grand silence dans le car... J'ai fini par me dévouer et Marzena a choisi pour moi un très joli texte intitulé "Un chat dans un appartement vide".

Cliquez sur la photo pour écouter la lecture de la poésie puis revenez en arrière pour continuer celle du post.

Ca paye de se proposer... J'ai gagné un chocolat à la crème !

Marzena nous briefe ensuite sur Varsovie dont l'histoire très mouvementée et parfois tragique (l'existence de son ghetto pendant la deuxième guerre a fait le tour du monde) commence au XIVe siècle. Elle devient capitale de la Pologne au début du XVIIe siècle sous le roi Sigismond Vasa qui déplace la cour de Cracovie à Varsovie.

La ville, complètement détruite pendant la seconde guerre mondiale, a été reconstruite à l'identique avec toutefois des gratte-ciels. Actuellement, elle compte 1.800.000 habitants mais il n'y a que 15% de ses habitants qui natifs de Varsovie : beaucoup de polonais sont en effet partis vivre ailleurs à l'issue de la guerre (à Cracovie par exemple) mais beaucoup sont aussi venus s'y installer car les salaires y sont meilleurs (la vie aussi hélas) et on y trouve plus facilement du travail. Il arrive aussi que le chef de famille travaille à Varsovie et rentre chez lui pour le week-end.

La ville touristique est au centre historique mais la vraie vie des polonais se trouve là où il y a la gare centrale, les gratte-ciels (dont le gratte-ciel stalinien devenu Palais de la Culture), les grandes surfaces et les restaurants : la rue Marshawska est très commerçante par exemple. C'est aussi le quartier des ambassades et de la vie politique.

Varsovie un centre universitaire très important (Universités d'Etat ou Ecoles privées).

Marzena nous dit aussi qu'il y a beaucoup de parcs dans la ville et que le "Parc des bains" est le plus prestigieux.

Nous arrivons dans la ville en passant devant le seul bâtiment de l'époque soviétique qui a été gardé pour le souvenir : il s'agit du Palais de la Culture et de la Science. Celui-ci voisine avec d'autres buildings modernes.

A notre programme avec la guide locale (Martha) la visite de la ville puis le quartier de l'ancien ghetto. On finira par une promenade dans le parc du Château de Stanislas II où se trouve un monument à Frédéric Chopin. Mais en attendant cette visite, nous déjeunons dans un restaurant de la "Ulica Freta" où ceux-ci sont pléthore,

C'est parti avec Marzena !

Celle-ci fait tout d'abord arrêter le car devant le Mémorial aux Combattants Insurgés polonais.

Un monument très expressif est dédié à la mémoire de l'insurrection de Varsovie en 1944. Il est l’œuvre du sculpteur Wincenty Kucma et de l'architecte Jacek Budyn et a été inauguré le 1er août 1989.

Ah, en voilà un mot polonais intéressant et que tout le monde comprend !

Restauracja

Nous goûterons dans ce restaurant aux pierogi (les fameux raviolis italiens des polonais), accompagnés d'un verre de bière bien sûr !

Remarquez l'assiette au décor typiquement polonais...

A la sortie du restaurant, il pleut toujours comme "vache qui pisse"...

Philippe en compagnie de Simonne et de Marie

La Barbacane de Varsovie est la porte qui relie la Vieille Ville (Stare Miasto) à la nouvelle partie de la capitale (Nowe Miasto). Ce bastion défensif faisait partie des remparts de la ville et a subi les attaques nazies pendant la Seconde Guerre mondiale.

En direction de la place du Vieux Marché, le Rynek.

Nous sommes ici au cœur de la vieille ville, un peu le Montmartre de Varsovie si on en croit les peintres qui y sont installés.

La place est cernée de maisons colorées dont certaines portent de jolies décorations.

Apteka - Apothèque, au final le polonais n'est pas si difficile que ça... !

En son centre une statue représente une sirène, l'un des emblèmes de la ville.

Une légende y est bien sûr associée : autrefois les sirènes vivaient en mer Baltique. Un jour, l'une d'elles remonta la Vistule et vint s'établir à cet endroit de la vieille ville. Les pêcheurs se plaignirent alors que quelqu'un troublait l'eau de la Vistule et enlevait les poissons des filets. La sirène se mit alors à chanter, envoûtant les autres animaux. Les pêcheurs eux-mêmes finirent par se laisser prendre à son chant. Mais un jour un marchand captura le sirène pour tirer profit de son chant. Son fils heureusement la délivra et depuis cette époque la sirène de Varsovie, armée d’une épée et d’un bouclier, protège la ville et ses habitants.

Dans les magasins de souvenirs, les magnets la représentent entourée des autres symboles de la ville.

Nous avons quartier libre pour une petite demi-heure, l'occasion de traîner un peu dans les rues. Au coin de l'une d'elles, une vendeuse de fleurs : tout comme chez nous il y a des petits métiers...

Ce magasin est spécialisé dans l'ambre, l'une des ressources du pays.

L'ambre de la mer Baltique, of course.

Rabais de 70% !

La tentation est grande mais je suis déjà équipée suite à un voyage aux Pays Baltes.

Dans les magasins de souvenirs on vend aussi des petites babioles pour touristes. Ce magasin en regorge.

Parmi ces souvenirs, de petites statues de Vierge, d'anges ou même du Pape : la Pologne est très catholique.

Les héros nationaux sont aussi mis à l'honneur dans ces figurines de bronze.

Ce restaurant possède une sirène comme enseigne.

Cet autre possède une très jolie devanture.

Nous retrouvons Marzena et Martha, notre guide pour Varsovie, sur la grande place.

C'est parti pour la visite avec Martha cette fois-ci !

Nous allons parcourir une partie de la Voie Royale en empruntant Krakowskie Przedmiescie, les Champs-Elysées de Varsovie.

Le premier arrêt est pour la Cathédrale Saint-Jean. Comme vous pouvez le constater, la pluie continue et handicape un peu notre visite piétonne...

La Cathédrale a été construite au XIVe siècle, plusieurs fois remaniée, et détruite par les nazis en 1944 au cours de la Seconde Guerre mondiale. Le bâtiment actuel, qui date de l'après-guerre, se veut une reconstruction de l’église gothique originale. Au fil des siècles, elle a accueilli des cérémonies de couronnement de monarques polonais, des enterrements de personnages historiques et abrité des reliques de la Couronne.

En entrant, l'œil est tout de suite attiré par une sculpture particulièrement expressive rendant hommage aux soldats ayant combattu pendant la Seconde Guerre.

À l'intérieur se trouvent les sépultures de plusieurs ducs de Mazovie comme Stanislaw et Janusz dont voici les gisants.

Il y a aussi le tombeau de Stanislaw Malachowski, homme politique polonais, père de la Constitution polonaise qui date de 1791.

Mais dans la plupart des églises polonaises, ce qui m'a plu par-dessus tout ce sont les voûtes blanchies à la chaux et aux lignes épurées comme celles-ci.

Au sortir de la Cathédrale, nous apercevons le bulbe du Palais royal : c'était la résidence officielle des rois de Pologne à Varsovie. Détruit en 1944, il a été reconstruit pendant les années 1970.

Ce porche d'entrée donne accès à une immense cour.

Dans la cour du Palais a été installée une "tirelire" où l'on peut glisser un billet pour soutenir une cause mais je n'ai pas réussi à me souvenir exactement laquelle.

L'urne est une création de la Chambre des Métiers.

Un aller-retour !

Nous faisons la visite de la ville un peu au pas de course mais en même temps le temps ne se prête pas à la flânerie...

En face du Palais-Royal, l'église Sainte-Anne et une tour d'où on peut avoir par beau temps et, avec du temps, une belle vue sur la place Zamkowy.

On voit au premier plan à droite un morceau du fût de la colonne de Sigismond III Vasa érigée en 1644 pour commémorer le transfert de la capitale de la Pologne de Cracovie à Varsovie.

Cette colonne en marbre rouge est tombée lors de l'insurrection de Varsovie en 1944 et a été remplacée par l'actuelle haute de 22 mètres tandis que la statue qui la surmonte, miraculeusement épargnée, a été remontée.

En haut de la colonne, la statue du roi, vêtu d'une armure archaïque, portant une croix dans une main et brandissant son épée dans l'autre.

Au final, ce sol mouillé a un certain charme...

La façade néo-classique actuelle de l'église Sainte-Anne érigée en 1454 n’a plus bougé depuis 1788.

Un peu plus loin, une très jolie Vierge à l'Enfant : on l'appelle la Madone de Passau. Elle est l'œuvre du sculpteur italien Giuseppe Simone Bellotti. Datant de 1683, elle est dédiée au roi Jan III Sobieski en commémoration de sa victoire à Vienne contre les Turcs le 12 septembre 1683.

Elle est aussi un remerciement du sculpteur à la Vierge pour avoir protégé sa famille de la peste lors de l'épidémie de 1677. La Vierge et l'Enfant ont été couronnés dans les années 1930.

Monument à Adam Mickiewicz, le plus grand poète polonais de tous les temps

La statue équestre du prince Jozef Poniatowski devant le palais présidentiel

En face de ce dernier, le Palais des Potocki-Czartoryski (actuellement Ministère de la Culture et des Arts) possède une superbe grille en fer forgé.

L'Hôtel Bristol est un ancien Hôtel Particulier qui jouxte le Palais présidentiel.

Non loin de là, on change radicalement de style en rejoignant la place où se trouve la statue de Josef Pilsudski : en arrière-plan, les buildings du centre moderne.

Une sculpture à l'allure soviétique, non ?

Josef Pilsudski est un homme d'Etat polonais ayant dirigé le Parti socialiste. Il a été au pouvoir entre 1918 et 1922. Les polonais le tiennent en haute estime si j'en crois ce que j'ai lu.

Vue sur la place Pilsudski

Nous arrivons pile poil à l'heure pour la relève de la Garde à l'endroit où se trouve la tombe du soldat inconnu. Martha nous montre une photo de l'ancien Palais de Saxe construit dans la deuxième partie du XVIIe siècle et adapté en 1925 pour accueillir la dépouille d'un soldat inconnu tué lors de la Première Guerre mondiale de 1914-1918.

Il ne subsiste de ce monument que le portique situé à l'extrémité est du Jardin saxon, ancien jardin à l'anglaise du Palais de Saxe.

Y'a plus qu'à attendre la relève...

La tombe du Soldat inconnu donne sur le très joli Jardin de Saxe où nous allons nous rendre maintenant.

Notre chauffeur, Damian, nous emmène ensuite au Monument des Héros du Ghetto de Varsovie, ghetto où furent entassés 450 000 juifs et dont l'insurrection en 1943 fut réprimée sauvagement par les nazis.

Avant de voir ce monument Martha nous montre un autre monument en briques rouges qui commémore le geste du Chancelier allemand Willy Brandt qui s'est agenouillé ici le 7 décembre 1970 pour demander pardon pour les crimes allemands de la Seconde Guerre mondiale.

Nous apercevons, sans le visiter, le Musée d'Histoire des Juifs polonais.

Lui faisant face, le Monument des Héros du Ghetto, une œuvre de Nathan Rapoport, est très impressionnant, à la mesure de la barbarie perpétrée pendant la guerre par les nazis. Les travaux du Monument commencent en 1947 et celui-ci est inauguré en 1948, cinq ans après les tragiques événements.

De part et d'autre du monument se trouvent deux sculptures en bronze représentant chacune une "menora" servant, lors des cérémonies, de flambeaux.

Le monument se présente sous la forme d'un bloc de pierre trapézoïdal haut de 11 mètres. Côté ouest, exposée à la vue de tous, la partie centrale du monument est occupée par un relief vertical en bronze intitulé "Combat". C'est la fonderie parisienne Eugène Didier qui réalise les sculptures en bronze.

Cette sculpture représente un groupe de combattants juifs armés de cocktails Molotov, de pistolets ou de grenades. Dans la partie haute une jeune femme tient un enfant dans ses bras. Derrière eux, les flammes représentent le ghetto incendié par les nazis. Les combattants sont sculptés muscles saillants, vêtements en lambeaux selon la représentation traditionnelle du prolétariat triomphant.

Sous le relief de bronze est gravé, sur des plaques de marbre noir, l'inscription « Le peuple juif à ses combattants et à ses martyrs » en polonais, yiddish et hébreu.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir.

Martha nous fait faire le tour du monument.

Le second relief, situé côté est, plus à l'écart des regards, est en pierre et non moins expressif. Il représente la souffrance et le martyre des femmes, des enfants et des anciens sur le chemin de la mort. Les douze Juifs, symbolisant les Juifs de l'Est, sont représentés allant passivement vers leur destin. Les casques allemands visibles en arrière-plan identifient les responsables du génocide.

Ce relief s'intitule "Marche vers le néant".

Cliquez sur l'image pour l'agrandir.

Martha nous montre ensuite le premier monument inauguré le 16 avril 1946. Celui-ci se compose de deux parties cylindriques en grès rouge (couleur du sang). La première est ornée d'une palme, symbole de martyre. Sur la deuxième, une plaque porte, en polonais, yiddish et hébreu, l'inscription suivante :

« À ceux qui tombèrent dans la lutte sans précédent et héroïque pour la dignité et la liberté du peuple juif, pour la Pologne libre, pour la libération de l'homme. » — les Juifs de Pologne

Par sa forme, le monument évoque deux bouches d'égout : le réseau de canalisations souterraines fut particulièrement utile aux combattants juifs lors du soulèvement du ghetto.

Cette sculpture représentant Jan Karski (de son vrai nom Jan Kozielewski) est celle d'un résistant polonais au cours de la Seconde Guerre mondiale qui témoigna du génocide des Juifs devant les Alliés. De religion catholique, il eut dès sa jeunesse des amis juifs.

Je la trouve très belle : on a l'impression que le résistant se repose tranquillement dans le parc...

Damian a repris le volant du car : au passage, nous voyons un tramway rouge et jaune, les couleurs de la capitale.

Quelques mauvaises photos prises depuis le car : les grandes marques internationales sont présentes à Varsovie.

Ce quartier résidentiel est celui de "Marszalkowska Dzielnica Mieszkaniowa". Les lettres MDM, à moitié cachées par le feu tricolore, sont celles d'un grand Hôtel de Varsovie datant de l'époque communiste.

La Place de la Constitution voisine porte son nom en référence à la Constitution de 1952. Elle possède une architecture datant de l'époque stalinienne comme en témoigne ce réverbère qui l'éclaire le soir.

Nous voici maintenant arrivés au Parc Lazienki (encore appelé Parc royal des Bains) que nous allons découvrir : il s'étend sur une surface de 76 hectares (c'est le plus grand de la ville) en plein centre de la capitale. La sculpture qui trône à son entrée est un monument à Frédéric Chopin (1810–1849).

Les varsoviens viennent le week-end y faire des photos.

Le voici photographié sous toutes ses coutures.

Les jardins, de style baroque, ont été dessinés au XVIIe siècle. Ils doivent leur nom à des bains qui se trouvaient jadis en ce lieu. En 1764, année de son élection au trône, le roi Stanislas August Poniatowski - ou Stanislas II - acquit le terrain entourant sa résidence d'été et en fit ce merveilleux jardin.

Cette bâtisse ronde, remaniée en 1823 sur le modèle du tombeau de Cecilia Metella à Rome, est un château d'eau qui alimentait autrefois les diverses fontaines du Palais.

Dans le sous-bois, un petit écureuil peu farouche parmi de petites fleurs bleues...

Nous faisons le tour du "Palais sur l'eau", situé sur une île comme son nom l'indique, à laquelle il est relié par une élégante galerie de colonnes permettant de jolis effets de reflets.

Cette façade du Palais donne sur une pièce d'eau joliment fleurie.

Hermaphrodite rejetant la nymphe Salmacis : remarquez le drapé qui cache élégamment les attributs d'Hermaphrodite ...

Je vous ai dit que le Palais se trouvait sur une île : voici son deuxième accès tout aussi photogénique que le premier.

L'automne révèle déjà ses merveilleuses couleurs : il est vrai que la Pologne est plus au nord que la France.

Waaaaooouuuh !

Le soir tombe sur le Palais.

Depuis le petit pont, la statue équestre du roi Jean III Sobieski mort à la fin du XVIIe siècle : Stanislas II, le voyant comme un modèle pour la Pologne, l'avait fait ériger ici pour pouvoir la voir depuis son Palais.

Là se termine notre visite de la capitale de la Pologne et... hélas aussi ce très intéressant voyage organisé fait à la fin septembre.

La vue depuis notre Hôtel : l'Hôtel Mercure Airport Warszawa qui, comme son nom l'indique, est situé tout près de l'aéroport.

Le dimanche, nous prenons à nouveau l'avion de la Polish Airlines direction Paris et jetons un dernier coup d'œil à ce beau pays.

Marzena nous a dit qu'il nous faudrait revenir.

Alors, au revoir la Pologne !

On essaiera de la prendre au mot...

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Tolbiac204 le 22 Septembre 2023 à 23:30

Hier soir nous avons rejoint Krakow - Cracovie en français - (prononciation KRAKOUF) depuis la ville de Wroclaw située en Basse Silésie. La voïvodie de Petite-Pologne dans laquelle elle se trouve est un peu plus variée côté paysages que tout ce que nous avons vu depuis notre départ (les paysages étaient jusqu'ici assez plats). Nous nous sommes en effet rapprochés des Carpates dont le principal sommet, le mont Rysy, culmine à 2500 mètres à 95 kms au sud de la ville.

Une bonne carte vaut mieux qu'un long discours n'est-ce pas ?

Après la visite ce matin de la mine de sel de Wieliczka (cliquez ICI pour en voir le post), le car prend la direction du centre ville et Marzena, notre guide polonaise, en profite pour nous briefer sur SA ville.

Elle nous dit que Cracovie est la deuxième ville de Pologne avec 830.000 habitants dont 100.000 étudiants et 100.000 ukrainiens, sans compter les touristes et les banlieusards bien sûr. L'agglomération compte au total 1.200.000 personnes.

Au moment du partage de la Pologne en 1772 entre la Prusse, l'Autriche et l'URSS, elle tombe sous domination autrichienne et se développe beaucoup au cours du XIXe siècle, acquérant une architecture très similaire à celle de Vienne.

Pendant la deuxième guerre, l'Allemagne nazie crée le "Gouvernement Général de Pologne" dont Cracovie devient la capitale. Mais à côté de ça existe un véritable état clandestin avec son pouvoir exécutif, ses partis politiques, son administration et son armée secrète aux ordres du Gouvernement polonais exilé à Londres. C'est la seule ville de Pologne qui n'a pas été bombardée. Elle est classée au Patrimoine de L'UNESCO.

C'est une ville de commerce, de services, universitaire, touristique mais peu industrielle. Les quelques industries se trouvent en banlieue (Coca Cola entre autres) mais Cracovie est aussi connue en Europe pour la fabrication de fenêtres en PVC. Maintenant, quand j'ouvrirai une fenêtre, je penserai à la Pologne !!!

C'est aussi l'ancienne capitale et elle a gardé ses traditions et son folklore. Pour rester dans le domaine artistique, Marzena nous parle aussi de Stanislas Wyspianski, un des artistes européens les plus prolifiques et les plus remarquables de son époque, malheureusement décédé trop tôt à l'âge de 38 ans. Il est particulièrement réputé pour les vitraux réalisés dans plusieurs institutions de sa ville natale, Cracovie.

Arrivés au centre ville, le car passe par le quartier de l'ancien ghetto. Cette photo de la place Bohaterow, prise du car, montre les 68 chaises commémorant les 68.000 juifs polonais déportés vivant à Cracovie.

Nous traversons une fois de plus la Vistule.

Puis, nous rejoignons à pied, en empruntant ces rues pavées si caractéristiques des villes polonaises, le restaurant qui a réservé des tables pour notre groupe.

Gérald, notre lyonnais blagueur, semble intéressé par cette vendeuse d’obwarzanek, un petit pain en forme d’anneau tressé que l’on trouve nature, au pavot, au sésame ou encore au fromage et qui est vendu dans de petits stands comme celui-ci (c’est un peu comme un bretzel nous a dit Marzena).

La terrasse du restaurant Szara donne sur l'ancienne Halle aux draps au centre de la Place du Vieux-Marché, la plus grande place médiévale d'Europe.

Pas de doute : nous sommes bien en Pologne et à Cracovie !

Nous déjeunerons dans un autre restaurant, le Chlopskie Jadlo, situé en plein centre du Stare Miasto, la vieille ville datant du XIIIe siècle. J'ai regardé la traduction de Chlopskie Jadlo, cela veut dire "nourriture paysanne".

Ici, Christian essaie de se faire tout petit alors que je prends une photo de Marzena ! Ce sympathique albigeois participait à la bonne ambiance régnant dans le groupe.

Un menu très polonais, avec de la viande de porc panée, du chou rouge et de la purée, le tout suivi d'un gâteau plutôt "étouffe-chrétien"...

Puis, nous entamons à pied la visite de la ville avec Marzena.

Voici le Beffroi de l'Hôtel de Ville : il date du XIVe siècle et mesure 70m de haut. C'est ce qui reste de l'hôtel de ville original détruit en en 1820.

C’est ici que résidait le bourgmestre, que se rassemblaient les conseillers et que fonctionnaient le tribunal, la chancellerie, les archives et les entrepôts de blé. Le trésor de la ville avait sa place au rez-de-chaussée de la tour gothique. Aujourd'hui, la tour accueille une division du Musée historique de Cracovie.

NB : sur Wikipédia, on dit que la tour penche de 55 cm mais ici c'est bien sûr un effet d'optique !

Munis de nos écouteurs et de notre boitier rouge, nous écoutons les explications de notre guide sans rien perdre de ce qui se passe autour pour autant.

Philippe m'interpelle : "Une calèche à droite, une voiture de police à gauche !" Je plaisante bien sûr... Nous verrons ainsi beaucoup de ces attelages promenant les touristes un peu fortunés. La robe de ce cheval est superbe, non ?

Nous sommes toujours sur cette immense place, que je vous montre grâce à mon ami internet, vue depuis la Basilique Sainte-Marie pour que vous vous rendiez compte de son ampleur. La Halle aux Draps mesure tout de même 100 mètres de long...

Et voici que se profilent les deux tours de la Basilique construite entre 1355 et 1408. La tour de gauche mesure 81m de haut, et l'autre 69 m. La plus connue des légendes qui s'y rattachent concerne deux frères architectes rivaux dont l'un assassina l'autre qui avait déjà terminé sa tour. Le coupable fut exécuté le lendemain, et personne n'a voulu terminer sa tour, qui fut juste coiffée d'une coupole.

Depuis la Halle aux Draps

Les villes polonaises sont souvent pourvues de tramways comme ici celui-ci qui est aux couleurs de la ville, le bleu et le blanc.

L'église Saint-François-d'Assise, toute en briques, date elle aussi du XIIIe siècle. C'était l'un des endroits préférés de Karol Wojtyla avant qu'il prenne le nom de Jean-Paul II.

Si le chœur est très classique,

l'originalité de l'église consiste dans les vitraux Art Nouveau exécutés par Stanislas Wyspianski du mouvement Jeune Pologne.

Celui-ci représente Dieu le Père (cliquez sur l'image).

Nous entrons ensuite dans le Pavillon Wyspianski 2000, un bureau d'information touristique qui met en valeur trois vitraux exécutés à partir de cartons de l'artiste pour commémorer le 100e anniversaire de sa mort en 2007. C'est Andrzej Wajda qui en a eu l'idée.

Continuant à parcourir les rues de la ville, Marzena nous dit qu'à Cracovie dans les rues il y a maintenant des numéros mais qu'on a aussi l'habitude de nommer les maisons par leurs signes distinctifs comme ici où ce serait la maison du mouton.

La maison du baptême du Christ, si je ne me trompe pas...

La maison des atlantes

A gauche l'église Saints-Pierre-et-Paul, première église baroque de Pologne, a été construite au début du XVIIe siècle.

Devant la façade, les statues des douze apôtres : ce sont des copies du XVIIIe siècle car les originales ont été abîmées par l'érosion et l'exposition à l'air.

Encore de jolies façades

Pourquoi cette bibliothèque à côté de ce porche... ? J'ai oublié.

En direction de la colline de Wawel

L'entrée d'un beau restaurant

De quel blason s'agit-t-il, je ne sais pas.

C'est là que nos chemins se séparent... Tandis que Philippe s'en dispense, je suis Marzena qui va nous faire découvrir le Château de Wawel, ancien siège des rois de Pologne, situé sur la colline du même nom.

Du château de Boleslav le vaillant, puis de celui de Casimir III le Grand, il ne reste plus rien. Le château actuel est celui dont Sigismond Ier le Vieux confia la construction à des architectes italiens Francesco Florentino et Bartolomeo Berecci même si celui-ci est passé à l'ennemi plusieurs fois avant d'être racheté par les polonais en 1905. Sa restauration du château ne sera terminée qu'après la deuxième guerre.

Nous gravissons la pente qui conduit à l'entrée de la forteresse.

Sur le mur de briques sont placés des blocs de pierre que la Pologne reconnaissante a gravés pour remercier les différents donateurs polonais ou étrangers pour leur aide à la restauration du mur menant au Château.

Voici celle concernant la France

L'enceinte fortifiée est construite sur une butte rocheuse.

La Basilique-Cathédrale Saints-Stanislas-et-Wenceslas dont on peut ici admirer le clocher date du début du XIVe siècle.

Enchevêtrement de clochers

Une fois passée une grande arche, nous accédons à la vaste cour Renaissance italienne du château.

Zoom sur la toiture abritant des fresques

Une triple rangée d'arcades aux élégantes colonnettes

La guide locale nous rejoint ici pour nous faire visiter l'intérieur du château qui a vécu ses plus grandes heures de splendeur au XVIe siècle, pendant "l’âge d’or" de la culture polonaise, lorsqu’il fut transformé en superbe résidence de style Renaissance. Un peu plus tard, après un incendie qui consuma l’aile nord du château, une partie des salles fut reconstruite en style baroque.

Au deuxième étage se trouvaient les salles de cérémonie où l’on organisait les réunions et les rencontres officielles : les monarques polonais y accueillaient les délégations, accordaient leurs audiences et rendaient la justice.

Nous commençons la visite par la Salle Poselska, la Salle des députés, également nommée "Pod Glowami" (sous les têtes) en raison du plafond à caissons qui l'habille.

Dans les caissons reconstruits on peut aujourd’hui admirer trente têtes sculptées datant de 1540.

Il paraît que l’une d’elles aurait adressé la parole au roi Sigismond Auguste en lui demandant une sentence juste ; une autre aurait justement prédit que le roi de Prusse perdrait son trône après avoir occupé le Wawel...

Le mur du fond est habillé d'une superbe tapisserie des Flandres datant du XVIe siècle. Il me semble - mais je n'en suis pas tout à fait sûre - que c'est le roi Sigismond Auguste (1520-1572) qui a créé la collection de tapisseries flamandes qui orne les murs du château.

Ici, un détail du "Déluge de la Genèse" de Michiel Coxcie, peintre primitif flamand.

D'autres tapisseries, sur le thème de la nature, ornent les différents murs.

Charmant ce petit lapin dans les fleurettes !

Nous parcourons les pièces en enfilade.

Un plafond moderne pour cette salle

Le portrait équestre de Ladislas IV Vasa a été exécuté par Rubens.

Cette pièce s'appelle la Salle des oiseaux.

Près de la fenêtre, un très joli secrétaire

J'ai remarqué aussi cette belle nature morte à la mandoline qui souffre malheureusement d'un éclairage trop direct...

Cette autre n'est pas mal non plus...

La voilà la fautive !

Dans cette autre pièce, encore des tapisseries des Flandres : le château de Wawel en possède 350...

Il est maintenant temps de ressortir au grand air.

L'esplanade en haut de la colline du Wawel est vaste.

Elle donne sur la Vistule.

En contrebas, le dragon de Wawel veille sur la ville. Selon la légende, cet animal fabuleux vivait dans une grotte située à l'intérieur de la falaise sur laquelle s'élève la colline du Wawel surplombant le fleuve.

Chaque jour, le terrible dragon battait le chemin à travers la campagne environnante, tuant les habitants, pillant leurs maisons et dévorant leur bétail. Dans certaines versions de cette histoire, le dragon appréciait particulièrement de dévorer les jeunes filles, et ne pouvait être apaisé que si les gens du coin lui laissaient une jeune fille en face de sa grotte une fois par mois. C'est le prince Krakus qui vainquit l'animal et fonda la ville de Cracovie sur l'antre du dragon qui avait été tué. Ce prince légendaire donna son patronyme à la cité.

Sur le quai de la Vistule, une sculpture représente le dragon qui crache du feu toutes les 5 minutes pour le bonheur des habitants et des touristes.

Philippe pose ici devant l'une des trois tours restantes de l'enceinte fortifiée.

Cette herse qui ouvrait ou fermait autrefois l'accès à la colline de Wawel ne fonctionne pas, je l'espère, avec le feu tricolore !

Nous quittons la colline pour rejoindre le quartier juif de la ville appelé Kasimierz. Ce dernier a été le quartier juif de Cracovie pendant plus de 500 ans et jusqu’à la deuxième guerre mondiale.

Nous passons près de l'église Saint-Bernard-de-Sienne à la façade baroque.

Réputé pour ses galeries d'art, ses monuments, ses restaurants et sa vie nocturne, le Kasimierz est très prisé des touristes. C'est aussi un des principaux lieux de mémoire pour la communauté juive. C'est dans ce quartier qu'a été tourné le célèbre film de Steven Spielberg, la liste de Schindler.

Cette vielle synagogue est maintenant devenue un café, ce qui apparemment ne plait pas à tout le monde.

Sur la façade de cet autre sont affichées de vieilles photos du quartier.

Au cœur du Kasimierz

L'ancien abattoir-marché qui trône au milieu de la place Nowy : c'est autour de cette construction circulaire qu'on mange les fameux Zapiekanki : la Zapiekanka est l'une des spécialités cracoviennes, malgré son origine en Tchéquie voisine. La grande majorité de ses stands se sont reconvertis dans la réalisation de ces bruschettas couvertes de fromage oscypek fondu. Petite règle : limitez les ingrédients au maximum et méfiez-vous de la sauce, elle tache très vite.

Voici les rescapés du groupe : certains ont préféré faire une pause pendant cette visite pour reposer leurs papattes...

Cet endroit est actuellement un restaurant haut de gamme. Anciennement, j'ai oublié ce qu'il était. On dirait bien qu'il est à côté d'un établissement religieux.

Marzena nous montre l'état de dégradation de certaines façades d'immeubles dû au fait que les prix ont beaucoup monté ces dernières années car le quartier est devenu très prisé.

Le mur de l'ancien cimetière juif de Remu'h : celui-ci a été crée en 1533 et resta le lieu de sépulture jusqu’en 1799. Il existe à l'heure actuelle un nouveau cimetière juif.

Cette pancarte nous dit que nous sommes ici dans la rue Jacob.

D'ailleurs il est indiqué sur cette maison qu'ici on pratique le Mikvé ; il s'agit d'un bain rituel utilisé par les personnes juives pour se purifier et sortir d'une situation d'impureté. Il s'agit donc à la fois du bassin et de l'édifice permettant cette immersion que d'un ensemble de pratiques religieuses.

Le drapeau d'Israël flotte à côté du drapeau polonais sur cet immeuble cossu.

Nous sommes ici dans la rue Szeroka en plein coeur de Kasimerz.

La synagogue Remu'h est la plus ancienne synagogue de Pologne. Elle est maintenant devenue Musée du Judaïsme.

Le restaurant Ariel est le plus connu des restaurants de tradition juive de Cracovie. Ariel est un prénom hébraïque signifiant "Lion de Dieu". Selon le prophète Isaïe, Ariel est à la fois le nom d'un ange déchu et celui de la ville de Jérusalem. A l'entrée du restaurant se trouvent deux lions en partie cachés par la vigne-vierge.

Marzena nous fait ensuite entrer dans une cour où se trouve un mur peint.

L'œuvre me fait penser à une toile de Chagall.

Cet hôtel s'appelle l'Hôtel Rubinstein : l'immeuble était autrefois la maison natale de la célèbre cosméticienne polonaise prénommée Helena.

Ce monument commémore les habitants de Cracovie victimes du nazisme.

La grille du square qui l'entoure représente des chandeliers à sept branches.

Ainsi se termine notre petite virée dans le quartier de Kasimierz.

Retour sur le Rynek...

Fontaine supportant une statue en bronze représentant un étudiant en face de la basilique Sainte-Marie

Nous sommes juste à l'heure pour entendre le trompettiste jouer depuis les quatre fenêtres du clocher de la basilique.

Jadis, chaque matin et soir, un vigile jouait de la trompette pour donner aux habitants le signal de l’ouverture et de la fermeture des portes de la ville. Il montait également la garde pour les prévenir de dangers éventuels. En 1241, les Tartares étaient parvenus aux alentours de la ville. Le sonneur de trompette aperçut l’ennemi du haut de la tour Hejnałowa (en polonais hejnał signifie appel au clairon) et prévint à temps les habitants qui purent ainsi fermer à temps les portes de la ville. Cependant, avant que le vigile eut terminé de jouer son signal, une flèche tartare lui transperça la gorge. Pour commémorer cet événement, la mélodie s’arrête toujours au moment où le brave sonneur l’a interrompue il y a des siècles.

Là, c'est mon ami internet qui m'a aidée...

Petit repos en terrasse sur le Rynek d'où l'on peut faire sa concierge !

En regardant les calèches passer par exemple...

Sauf qu'on a attendu en vain d'être servis avant de changer de place : avouez que ça valait le coup ! Ma bière est une Ksiazece : elle est excellente.

La nuit tombe sur Cracovie qui s'illumine.

J'ai craqué pour Cracovie !

Mon deuxième coup de cœur après Wroclaw...Pour voir le post suivant (la visite de Varsovie) : cliquez ICI.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Tolbiac204 le 22 Septembre 2023 à 23:00

Pour visionner le post précédent (la visite du camp d'Auschwitz-Birkenau), cliquez ICI.

Nous avons rejoint hier soir l'Hôtel Novotel City West (4 étoiles) situé aux environs de Cracovie et ce matin nous avons au programme de ce voyage organisé en Pologne la visite de la mine de sel de Wieliczka située à une quinzaine de kilomètres au sud-est de la ville. C'est la mine de sel la plus grande d'Europe.

Marzena, notre guide polonaise, nous prépare dans le car à cette visite. Elle nous dit que nous allons descendre à une profondeur de 135 mètres en empruntant 800 marches et que nous ferons 3 kilomètres à pied. Bien sûr, la remontée se fera par l'ascenseur !

Elle nous fait aussi l'historique de la mine.

Dès la préhistoire les gens ont trouvé des sources d'eau souterraine qui étaient salées et ils ont vu que quand on mettait l'eau dans des récipients sur le feu, cela donnait du sel (le sel servait autrefois à conserver les aliments comme la viande, le poisson ou même le beurre). Le secret se transmet ensuite de génération en génération.

Scène préhistorique dans la mine de Wieliczka

La mine de sel de Wieliczka date du XIIIe siècle : c'est en creusant un puits pour aller chercher l'eau saumâtre en profondeur que l'on trouva les premières roches de sel gemme. Le prix du sel augmente alors pour atteindre quasiment celui de l'or !

C'est le roi Casimir III le Grand qui a investi dans les mines de sel gemme polonaises. Les revenus tirés de l'extraction du sel représentaient alors jusqu'à 1/3 des revenus du trésor royal. Grâce à ces revenus, le roi fonda l'Académie de Cracovie, la première université de Pologne (à cette époque, Cracovie était la capitale de la Pologne).

À la fin du Moyen-Âge, de 300 à 350 personnes travaillaient à Wieliczka et la production annuelle de sel était de 7 000 à 8 000 tonnes.

Les premières cartes du fond de la mine datent des XVIe - XVIIe siècles.

En 1772 eut lieu le premier partage de la Pologne. Trois puissances voisines : la Russie, l'Autriche et la Prusse prirent le contrôle d'une partie de l’État polonais, entraînant un déplacement des frontières. Wieliczka se retrouva alors dans la Monarchie des Habsbourg. Durant cette période, le tourisme devint une source importante de revenus pour l’entreprise. À partir de 1868, une partie du parcours pouvait être visitée par un chemin de fer à cheval. Pour les hôtes, étaient organisés des spectacles à couper le souffle - par exemple une « promenade diabolique », c’est-à-dire la descente de mineurs sur une corde. On organisait des promenades en barque sur le lac salin. Au cours de la visite, le chemin était éclairé par des torches et l'orchestre minier jouait, il y avait aussi des feux d'artifice. Le nombre de visiteurs atteignit jusqu’à une centaine de personnes par semaine au début du XXe siècle.

Après la fin de la Première Guerre mondiale et la reconquête de l'indépendance de la Pologne, la mine redevint propriété de l'Etat polonais. En 1978, elle a été inscrite sur la Liste du patrimoine mondial culturel et naturel de l’UNESCO,

Le monument de l'inscription à l'UNESCO

On arrêta de creuser en 1993. A l'heure actuelle, il y a 300 kilomètres de galeries qui descendent pour certaines jusqu'à 327 mètres de profondeur sur 9 niveaux.

Au niveau du tourisme, on y fabrique des lampes en sel de l'Himalaya : le sel gemme est creusé pour y introduire une ampoule électrique. A l'heure actuelle, des fêtes, des bals, des conférences, des mariages sont organisés dans les galeries mais..., les prix sont "salés" ! On peut aussi venir à Wieliczka pour soigner des maladies respiratoires grâce au microclimat qui y règne en permanence.

Marzena nous parle aussi d'une superstition : ne dit-on pas que renverser du sel porte malheur ? C'est bien connu oui mais, pourquoi ? Cette superstition viendrait de la maladresse de Judas, qui, lors de la Cène, le dernier repas que Jésus prit avec ses disciples, aurait malencontreusement renversé la salière.

Normalement, la patronne des mineurs est Sainte Barbe mais ici à Wieliczka c'est Sainte Cunégonde (Sainte Kinga en polonais).

Une dernière précision : Le mot sel a donné le mot salaire.

Dans la file l'attente, nous voici fins prêts à commencer la visite de la mine.

Ces mots en polonais signifient Mine de sel de Wieliczka

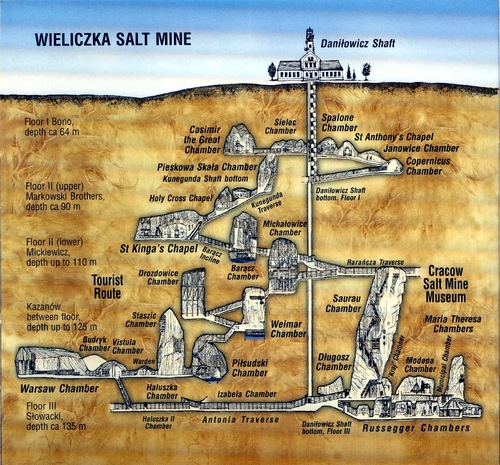

Voici une coupe de la mine : cliquez sur l'image pour l'agrandir.

C'est parti pour la descente des 350 premières marches !

Nous nous sommes groupés par affinités...

Et atteignons un premier palier à 64 mètres sous terre.

A gauche, notre guide pour la visite de la mine : il est parfaitement bilingue car il a vécu en France étant jeune et a beaucoup d'humour, ce qui ne gâche rien.

Des mannequins illustrent la création de la mine et le mode de travail au cours des âges.

Nous circulons à travers de longues galeries boisées,

et sommes régulièrement arrêtés sur notre parcours par de lourdes portes en bois qui garantissent la sécurité contre l'incendie.

Voici la Chambre Nicolas Copernic

Le célèbre astronome fut l'un des premiers touristes à visiter la mine au XVe siècle. Cette statue en sel gemme le représente, portant la terre à bout de bras : elle a été créée en 1973 pour célébrer les 500 ans de sa naissance.

Nous continuons à traverser portes et galeries, consolidées par des étais de bois.

Nous voici maintenant dans la Chambre de Janowice construite au XVIIe siècle.

Vous savez que les faits réels sont toujours entourés de légendes.

Voici celle concernant l'origine du gisement de Wieliczka. On la doit à Sainte Kinga (Cunégonde), fille du roi Béla IV de Hongrie puis duchesse de Cracovie au XIIIe siècle par son mariage (non consommé par accord mutuel) avec le duc de Cracovie Boleslaw le Chaste.

Alors que son fiancé lui avait offert une magnifique bague de fiançailles et que son père de son côté voulait la doter richement, elle dit à celui-ci qu'elle ne voulait ni or ni argent car le prince Boleslaw était riche et son pays prospère. Par contre, sachant qu'il n'y avait pas de mine de sel en Pologne, elle pensait que ce cadeau serait apprécié du prince et de ses sujets.

Le roi son père la conduisit alors à la plus grande mine hongroise et luit dit : 'Vous avez ce que vous demandiez, vous trouverez ici les gisements de sel les plus riches." Elle jette alors sa bague de fiançailles dans la mine et à son arrivée près de Cracovie aux environs de l'actuelle mine de Wieliczka, elle ordonne à ses serviteurs de s'arrêter et de creuser à l'endroit qu'elle avait indiqué. Ayant cassé un morceau de roche blanche, elle y retrouve sa bague !

La légende est belle, non ?

On voit ici un mineur tendant le morceau de sel gemme à la duchesse Kinga entourée de sa garde personnelle.

Le sel gemme à la loupe...

Eh oui, ça sent le sel quand on lèche les parois !

Un mineur récoltant le sel gemme

Le grand danger de la mine : le grisou. Ce gaz méthane se dégageant du gisement pouvait parfois provoquer des explosions ou des incendies. La mine en a connu de nombreux, et certains particulièrement longs, comme celui de 1644 qui a duré 8 mois. Pour éviter cela, certains des mineurs les plus expérimentés, que l'on appelait les "pénitents", s'enveloppaient de vêtements humides et entraient dans les salles de la mine en rampant, le méthane étant plus léger que l'air, munis de longues perches au bout desquelles se trouvaient des torches enflammées, ils essayaient ainsi de trouver les poches de méthane afin de provoquer des explosions contrôlées.

La Chambre Sielec montre les moyens de transports (hommes, chevaux) utilisés pour remonter le sel à la surface de la mine.

Au XIXe siècle, les chevaux tiraient des charriots chargés de sel ou bien alimentaient à la verticale des tapis roulants. Une centaine de chevaux travaillaient ainsi durement à la mine, ne remontant pratiquement jamais en surface.

Nous continuons d'arpenter les kilomètres de galeries creusées au cours des siècles.

La Chambre Casimir le Grand est impressionnante.

Une phrase est souvent employée pour parler de ce grand monarque : "Il a trouvé la Pologne en bois et l’a laissée en pierre". Un tiers des revenus du trésor polonais provenait en effet à cette époque de l’extraction du sel.

Ce n’est pas seulement la Mine qui aida Casimir, c’est aussi Casimir qui aida la Mine. Le monarque régla en effet les questions liées à l’extraction du sel dans le "Statut des Salines cracoviennes". À l’occasion du 600e anniversaire de la publication de ce document, un monument a été inauguré dans la Mine, sur le Trajet touristique, à la mémoire de cet admirable souverain polonais.

Dans les entrailles de la terre

Vous rappelez-vous qu'en tout nous descendrons 800 marches ?

L’un des problèmes rencontrés dans la mine était l’évacuation des eaux souterraines. Il fallait les récupérer dans des cuves à l’aide de tuyaux de bois, puis faire remonter cette eau à la surface du sol.

Au passage, la Chapelle de la Sainte-Croix (1860) : elle abrite un crucifix en bois et une sculpture polychrome de Notre-Dame de la Victoire.

Il était important pour les mineurs de pouvoir prier sur place dans ce pays très catholique.

Mais le plus beau, c'est maintenant que vous allez le voir !

La Chapelle Sainte Kinga (Sainte Cunégonde) qui se trouve à 101 mètres de profondeur date du XIXe siècle. Mesurant 54 mètres de long, 18 mètres de large et 12 mètres de haut, elle est la plus grande église souterraine du monde.

Les pavés du sol sont faits de sel taillé

et les somptueux lustres sont décorés de cristaux de sel dont on pourrait facilement penser qu'ils sont en cristal !

Durant 400 ans, les mineurs n’extrayaient de la mine de Wieliczka que le sel gemme. Puis, petit à petit ces ouvriers sont devenus des artistes de père en fils, créant dans les entrailles de la mine un monde souterrain absolument extraordinaire, entièrement sculpté dans le sel.

La crèche surplombe ici le massacre des nouveaux nés en Egypte.

La fuite en Egypte

N'est-ce pas magnifique !

La Cène

Petit souvenir...

Les noces de Cana

Changement d'époque avec cette statue de Jean-Paul II, le célèbre pape polonais

Après les avoir descendues, nous remontons les marches de sel.

Et nous découvrons ce vaste espace qui n'est autre qu'un lac d'eau saumâtre souterrain ! Sa couleur verte est donnée par l'argile paraît-il.

Nous sommes à 110 mètres de profondeur...

La Chambre Michalowice

Exploitée pendant plus de 100 ans, la Chambre Michałowice fait partie des plus grandes de la mine de Wieliczka. Elle est impressionnante en raison de sa hauteur de plafond et de son échafaudage en bois, qui s'élève à une hauteur de 35 mètres, d'où pend un lustre encore plus grand que ceux de la chapelle Sainte-Kinga.

La Chambre de Weimar a été construite au début du XXe siècle.

Dans la chambre de Weimar se trouve une sculpture de Goethe, un autre touriste illustre qui aimait beaucoup la spéléologie et qui a visité les mines de sel de Wieliczka en compagnie du prince de Weimar dont la chambre porte le nom.

La statue en sel de Johannes Wolfgang Goethe

Le lac salé magnifiquement illuminé et la musique de fond jouant du Chopin (celui-ci fréquentait les mines pour soigner son asthme) font de cette salle un lieu magique qui n'est pas passé inaperçu auprès de nombreux couples d'amoureux qui profitent de leur visite pour se fiancer dans la Chambre de Weimar. Avouez que c'est original mais ça doit coûter "bonbon" !

Dans la Chambre Joseph Pilsudski, créée au XIXe siècle, une statue du Maréchal, Chef du Parti socialiste polonais ayant largement contribué à l'indépendance de la Pologne en 1918.

L'une des dernières photos de cet endroit si extraordinaire. Nous sommes descendus jusqu'à 130 mètres sous terre et il nous faut maintenant remonter...

Nous le ferons par l'ascenseur mais pas n’importe quel ascenseur, un ascenseur comme celui utilisé par les mineurs, celui du puits Danilowicz : étroit, en forme de cage et très sombre. Une expérience très amusante car elle ne dure que peu de temps : on y était serrés comme des sardines !

Si vous voulez perfectionner votre polonais, regardez cette petite vidéo récapitulative !

Une visite qui vaut vraiment la peine.

Pour aller au post suivant (la visite de Cracovie), cliquez ICI.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Tolbiac204 le 21 Septembre 2023 à 23:00

Pour voir le post précédent (la visite de Wroclaw), cliquez ICI.

Nous voici déjà au milieu de notre séjour polonais.

Aujourd'hui, nous quittons Wroclaw pour rejoindre Auschwitz-Birkenau, le camp de concentration et d'extermination dans lequel les nazis ont assassiné plus d'un million de personnes dont de nombreux juifs mais aussi des Tziganes et des homosexuels.

Nous avons 2h30 de route : bien installés dans le car de Damian, notre chauffeur, Marzena, notre guide, continue à nous informer sur son pays, la Pologne.

◄►◄►◄►◄►

Elle nous parle de la santé, nous disant que les cotisations sociales ont beaucoup augmenté et qu'il faut des mois d'attente pour avoir un rendez-vous de médecin (comme en province chez nous à l'heure actuelle...). En Pologne, on peut aussi payer un supplément pour avoir un rendez-vous plus rapidement ; ici encore les pratiques sont les mêmes puisque chez nous il y a différents tarifs de soins, conventionnés ou non.

Marzena nous dit aussi que les rendez-vous ne sont pas tenus car les personnes âgées ont besoin de parler ! Elle parle de la maladie des polonais "pessel-itza" mais je n'ai pas trouvé de quoi il s'agissait vraiment.

Peut-être que Marzena pourra venir à mon aide si elle lit ce post... ?

Concernant l'âge de la retraite, il est de 60 ans chez les femmes et de 65 ans chez l'homme.

Marzena nous parle aussi de l'époque du communisme.

Il y avait des grandes queues dans les magasins mais pas forcément de ravitaillement. (cela me fait penser à la Roumanie quand nous y sommes allées, ma soeur et moi, en 1973). A cette époque en Pologne, les gens attendaient des heures pour acheter n'importe quoi et après ils faisaient des échanges...

Voici des tickets de rationnement : ils appartiennent au passé.

Marzena nous dit aussi qu'on pouvait tout acheter avec des dollars polonais (ou américains) dans les magasins de luxe, du moment qu'on en avait ! Mes souvenirs sont un peu flous quant à ces billets qu'elle nous a fait passer : s'agit-il justement de billets de banque et de dollars polonais de l'époque communiste ?

Je ne le jugerais pas.

En 1989, à la fin de l'ère communiste, les gens qui avaient environ 50 ans ont perdu leur logement gratuit et leurs congés payés (par l'employeur). Donc, ils ont regretté le communisme (c'est bien ce que nous avions ressenti à Moscou lors de notre séjour chez l'habitant où une professeure de français à l'université ne cachait pas son amertume.).

◄►◄►◄►◄►◄►

Marzena nous a ensuite passé un film d'environ une heure sur Auschwitz mais il a eu des ratés. Pas grave : nous allons faire la visite après le déjeuner.

Juste avant quelques précisions : il y a eu 6 camps d'extermination en Pologne concernant les juifs : Birkenau (près de Cracovie), Treblinka (près de Varsovie), Helmnau (près de Lodz), Sobibor et Belzec (tous les deux proches de la frontière ukrainienne).

Mais pourquoi autant de camps en Pologne... ?

En fait, depuis le Moyen-Age la majeure partie des juifs vivent dans cette région du monde (Europe de l'Est et en particulier en Pologne).

◄►◄►◄►◄►◄►

Voici le restaurant où nous avons déjeuné : il s'agit d'une chaumière, à un quart d'heure de car du camp d'Auschwitz.

Les clients sont ici toujours en bonne compagnie !

L'intérieur, tout en bois, est très bien décoré.

En particulier, avec de jolies couronnes de fleurs, fausses évidemment.

Ah, j'ai la même en beige !

Pour le repas, on nous a servi du porc (c'est assez régulier pendant ce circuit mais il est cuisiné de diverses façons) accompagné d'une salade de chou rouge froide (ça, c'est très polonais aussi) et de gnocchis.

En dessert, une salade de fruits frais à la Chantilly servie dans un biscuit, très bonne. Un repas honnête, en quelque sorte.

A table, avec Simonne et Marie

Concernant la visite d'Auschwitz-Birkenau qui a duré trois heures environ, je vous en ferai le reportage plus tard car c'est très dur à digérer...

A bientôt sur le blog !

Pour voir le post suivant (la visite de Cracovie) : cliquez ICI.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Tolbiac204 le 20 Septembre 2023 à 23:59

Pour prendre connaissance du post précédent (la visite de Poznan), cliquez ICI.

La journée n'est pas finie !

Le déjeuner terminé, nous reprenons le car conduit par notre chauffeur, Damian, en direction de Wroclaw (prononcez VROTSOUAF) un peu plus au sud du pays tout en écoutant Czelaw Niemen, un chanteur polonais que notre guide a choisi pour nous. Il a été proclamé « chanteur polonais du XXe siècle » à l’issue d’un plébiscite organisé par le journal Polityka. Décédé en 2004, il était depuis bien longtemps une des figures de proue de la musique polonaise et sa notoriété dépassait même les frontières.

Je vous laisse en sa compagnie avec le tube Nim przyjdzie wiosna qui lui a fait gagner le Concours Intervision de la chanson en 1979 (l'équivalent du concours de l'Eurovision pour les pays du bloc de l'est après 1945).

En arrivant près de Wroclaw (anciennement Breslau), nous voici dans la voïvodie de Basse-Silésie, une région allemande depuis le Moyen-Age, frontalière avec la Tchéquie.

Marzena, notre guide polonaise, nous explique que dans les années 1920, il y a eu un référendum demandant à la population quelle nationalité elle voulait avoir (allemande ou polonaise). Il n'y eut que 40% des votes en faveur de la nationalité polonaise...

Lors de la deuxième guerre, en 1945, Wroclaw (occupée par les nazis) a été bombardée par l'Armée Rouge. La guerre finie, tous les habitants sont partis en Allemagne (je n'ai pas vraiment retenu si c'était sur la base du volontariat ou non mais je crois bien que les gens ont été expulsés). En fait, ils se sentaient surtout SILESIENS, pas forcément allemands). Ce sont des polonais qui sont venus les remplacer, en provenance de Lituanie, d'Ukraine (surtout de Lviv) et aussi de Biélorussie : ce fut l'exode le plus important du XXe siècle.

A Wroclaw, les gens parlent donc beaucoup l'allemand et les "anciens" partent souvent en vacances en Ukraine, en Lituanie ou en Biélorussie, par nostalgie du passé. Les allemands, eux, à l'inverse, viennent beaucoup passer leurs vacances en Pologne.

Wroclaw est la troisième ville de Pologne avec 700.000 habitants. C'est une ville dans laquelle de nombreuse usines de pièces détachées allemandes sont produites. Il y a aussi beaucoup de grandes entreprises internationales qui s'y sont installées.

Marzena, qui est de Cracovie, nous dit que c'est la deuxième plus belle ville après Cracovie. Elle est appelée la "Venise du Nord" à cause des nombreux bras de l'Oder ou de ses affluents qui la traversent.

En tout cas, c'est mon coup de foudre polonais (à ce jour).

L'arrivée sur la ville avec les tramways bleus

Depuis l'Hôtel Jean-Paul II, les deux tours de la Cathédrale

En route pour l'Ostrow Tumski, l'île de la Cathédrale où se trouve le plus ancien quartier de la ville.

Devant l'église de la Sainte-Croix et Saint-Barthélémy, un artiste des rues joue du violon adossé à la statue représentant Saint Jean Népomucène. On aperçoit aussi les deux tours de la Cathédrale.

Le saint est ici représenté brandissant une croix dans la main gauche et entouré d'angelots.

Sa vie est relatée sur la base du monument. Entré en conflit avec le roi de Bohême Venceslas IV à la fin du XIVe siècle (il avait refusé de rompre le secret de la confession concernant sa jeune épouse, Sophie), il fut torturé par le feu puis jeté dans la Vltava qui coule en Tchéquie.

Il est le patron des bateliers, des ponts, des prêtres, de tous les hommes qui ont quelque chose de commun avec l’eau. Pas étonnant donc d'y voir ici une telle statue.

Un peu plus loin, le Palais de l'Archevêché avec son élégante grille en fer forgé

La Cathédrale Saint Jean-Baptiste, quant à elle, a été construite en style gothique, de 1244 à 1341 et constitue l'un des symboles de Wrocław.

Ses tours jumelles, de 98 mètres de hauteur, marquent la physionomie de la ville.

Joli, non ?

La Cathédrale date des XIIIe - XIVe siècles (elle a été construite sur une période de cent ans.).

Malheureusement, la deuxième guerre ne l'a pas épargnée...

Un peu plus loin, nous croisons un petit nain en bronze : en Pologne on les appelle des Krasnales.

La ville en a presque 400 parsemés deci delà dans les différents quartiers de la ville. Le premier nain, symbole du mouvement "Alternative orange" (un mouvement souterrain anticommuniste créé en 1981), a été placé dans la rue où le groupe avait l'habitude de se réunir.

Nous en verrons plusieurs au cours de notre balade.

Ah, voici l'Oder !

Cet autre petit nain est le protecteur des amoureux.

Sur ce panneau fixé au-dessus de lui, on apprend que les cadenas d'amour accrochés sur les ponts par les amoureux se corrodent avec le temps. So far so good ! Ce nain monte la garde nuit et jour sur le pont Tumski, qui relie l'île de la Cathédrale au reste de la ville, cassant les cadenas où l'amour est emprisonné : cela représente tout de même dix-sept tonnes et demi !

Cet autre petit nain porte son fardeau...

L'Oder depuis le pont Tomski

Il s'agit en fait d'une passerelle métallique piétonne.

Ce petit nain là affiche son amour à sa dulcinée : moi, je le vois brandissant un esquimau glacé en forme de cœur !

La dulcinée, la voici de l'autre côté du banc...

La rivière Oder, un lieu où les mariés viennent se faire photographier apparemment.

Je ne me lasse pas de photographier l'Ostrow Tumski depuis l'Oder.

Nous passons ensuite devant Hala Targowa qui est un marché couvert, inspiré de la bourse d’Amsterdam, de style Art Nouveau : c’est le marché alimentaire le plus coloré et le plus pittoresque de la ville mais, nous ne nous y arrêterons pas.

Juste le temps d'attendre les retardataires traversant au feu dans les règles de l'art, c'est-à-dire quand le petit bonhomme est vert, pas comme chez nous !

Philippe, qui a un penchant pour les belles américaines, a photographié celle-ci garée en face !

Il est vrai que ses mensurations sont impressionnantes...

Au passage, l'église romane Saint Vincent et Saint James a attiré mon attention. Elle est le siège de l'église grecque catholique.

Devant l'église se trouve une croix orthodoxe représentant une crucifixion.

J'ai appris en lisant (je suis ignare dans ce domaine) que dans la religion orthodoxe les pieds de Jésus sont cloués séparément ce qui fait quatre clous comme ici tandis que dans la religion catholique les deux pieds du Christ sont cloués ensemble. On parle ainsi de crucifié "quadriclave" ou "triclave".

Bon, on ne va pas chipoter, personne n'était là pour le vérifier...

Au sol, une plaque indique l'année de sa construction.

En route pour le quartier des universités

Dès 1505, Vladilas IV, roi de Bohême de la dynastie des Jagellons, signe l'acte de fondation d'une université à Breslau (Wroclaw actuelle), mais la fondation effective ne peut pas être réalisée en raison de divers événements (guerres notamment). La véritable fondation de l'Université est faite par Léopold II et date de 1702.

Au sol, le blason de Wroclaw

Un lion (pour la soumission de la ville au roi), un aigle (symbole des princes de Silésie), un W, petite astuce mnémotechnique pour se rappeler le nom de la ville, Saint Jean l’évangéliste et, en plein milieu, La tête coupée de Jean Baptiste posé sur un plateau.

L'épée de cet escrimeur pratiquant la "Mensur" (combat entre étudiants avec de vraies armes, un héritage allemand) est régulièrement volée comme ici.

Le 17ème méridien à l'Est est une ligne de longitude qui s'étend du pôle nord au pôle sud et qui passe près de l'Université de la ville.

Il a été dessiné ici en 1791.

Le bâtiment principal de l’université, de style baroque, a été construit dans la première moitié du XVIIIe siècle.

Un balcon supporte les statues de la Justice, la Valeur, la Sagesse et la Modération.

Les portails de ce quartier sont très richement décorés.

Il s'agit évidemment là du petit nain représentant l'Université et ses étudiants.

Marzena nous fait entrer maintenant dans cette cour du quartier du Rynek.

Il s'agit des bâtiments de l'ancienne prison de Wroclaw.

Dans cette petite ruelle pavée, des boutiques d'artisanat ont remplacé les anciennes boucheries.

Des animaux en bronze représentant la basse-cour y ont été placés pour rappeler la fonction originale du lieu.

Nous voici arrivés proches du Stary Rynek, la place du vieux marché de la ville. Ici se dresse le clocher de l'église Sainte Elizabeth.

Cette fois-ci ce sont des nains pompiers que nous croisons.

Nous passons entre "Jean et Marguerite" nous dit Marzena (autrement dit "Hansel et Gretel"), deux maison médiévales reliées par une arche.

L'arche symbolise-t-elle l'entraide entre Hansel et Gretel... ? C'est comme ça que je le vois en tout cas.

Le Stary Rynek

Marzena nous laisse quartier libre pendant une bonne heure pour continuer à visiter ou faire des achats.

En Pologne j'ai vu plusieurs fois des petites filles habillées comme celle-ci avec des robes en tulle : c'est mignon !

La nuit commence à tomber sur le nouvel Hôtel de Ville.

Ce Krasnale représente les milliers de guitaristes venus à Wrocław pour établir un nouveau record Guinness de guitare le 1er mai 2016 : il y a eu jusqu'à 7.356 guitares sur la place du marché de Wrocław !

En face de la tour de l'Horloge, un monument en bronze à Aleksander Fredo, poète, dramaturge et père de la comédie polonaise.

Honneur aux handicapés...

Ici se trouve le plus ancien restaurant d'Europe.

Le Piwnica Świdnicka a ouvert ses portes dans le sous-sol de l'Hôtel de ville : sa situation souterraine lui a permis de survivre à toutes les guerres et a tous les bombardements.

Il date de 1273.

Cette fois ci, il s'agit de l'ancien Hôtel de Ville : on y aperçoit l'horloge astronomique à phases de lune.

Sur le Rynek, des jeunes se sont regroupés autour de l'ancien pilori pour discuter.

Cette maison date de 1904 : elle est de style Art Nouveau mais respecte les façades anciennes voisines de par la forme de sa toiture.

Ah, dommage, un clic plus tôt et les fenêtres étaient éclairées...

Que la tombée de la nuit met bien en lumière les façades de la place !

Au passage, vous reconnaissez Hansel et Gretel : nous tournons sur la place sans nous lasser de la regarder.

Le fronton du nouvel Hôtel de Ville

La nuit est là !

En Bonus, la vidéo de Simonne (merci à elle) sur le Rynek.

La vie nocturne commence.

Il est temps de rentrer dîner puis dormir à l'Hôtel.

Ce soir nous sommes au Novotel, un trois étoiles qui en vaut cinq !

Un hall ultra moderne

Un espace bar itou

Des souvenirs de la ville dans des vitrines

Et même un accroche-porte rigolo

Do not disturb : I am polishing my polish (je fignole mon polonais) ! Marzena nous en distribuera le lendemain dans le car.

Des couloirs interminables

Et une belle chambre

Le dîner dans un quart d'heure !

Une journée encore bien remplie...

Pour aller sur le post suivant (la visite d'Auschwitz-Birkenau) cliquez ICI.

votre commentaire

votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique

Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique

Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique